|

9

ноября День преподобного Нестора Летописца |

|

"Если

прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе

своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми

мужами. Тот, кто читает пророческие беседы, и евангельские и апостольские

поучения, и жития святых отцов, получает душе великую пользу"

Нестор Летописец |

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Биография

Нестора Летописца

Нестор

- преподобный, монах Киево-Печерского монастыря; был пострижен в

иноки, потом посвящен в диаконы. Нестор Летописатель Нестор — Монах Киево-Печерского Монастыря, первый Российский Летописатель, по исследованию Татищева, Миллера и Шлецера, родился в 1056 году, но место рождения его доподлинно неизвестно, Татищев, основываясь на Кенигсбергском списке Несторовой летописи, полагает отечеством его Бело-Озеро, потому что в списке сем (по изданию С.-Петербургскому 1767 г.). Нестор представлен говорящим о Князе Синеусе, что он сиде у нас на Беле-Озере. Но другие в Кенигсбергском подлиннике сие почитают опискою и вместо слов напечатанных сиде у нас, полагают одно только слово Синеус, а сочинитель Истории Царства Херсонеса Таврийского, напечатано на Российском языке 1806 г. в С.-Петербурге (Том 1-й, стр. 542), полагает отечеством Нестеровым Корсунь, или Херсон, Греческий город, и называет самого Нестора Греком, заключая, может быть, из того, что Нестор в своей Летописи описал обстоятельно Корсунскую Церковь и тамошние Палаты Владимировы и Царевны Греческой, как бы сам будучи тамошний житель. Но Корсунь и Россиянам, имевшим тогда тесные торговые связи с Греками, мог быть подробно известен. Да и Нестор для обозрения сего источника просвещения России сам мог туда предпринимать путешествие. Есть и еще мнение одного Мазуро-Польского писателя (Лелевеля, Виленского Профессора), что он будто был Поляк, потому-де, что жил в Киеве, а Киевлян сам он называет Полянами, т.е. Поляками. (См. Журнал "Соревнователь Просвещ.", 1821 г., № 5). Как бы то ни было, доселе все были согласны, что Нестор — природный Славено-Русс. В 17 лет возраста своего, как пишет сам о себе в Летописи, пришел он в Киево-Печерский Монастырь и пострижен в Монашество Стефаном, Игуменом Печерским; а потом посвящен и во Дьякона. В 1091 г. ему поручено было с двумя Братьями отыскать Мощи Преподобного Феодосия, которые он и обрел. Более сего ничего неизвестно из его Жизни, а только сказано в Патерике Печерском, что он "поживе лета довольна, труждаясь в делах Летописания и лета вечная поминая, и тако добро угоди Творцу летом, к нему же по летех временных довольных преставися на вечность, и положен есть в Пещере". Из слов по летех довольных Миллер заключает, что он жил 59, а Шлецер 60 лет. Первый говорит, что он, проживши 40 лет в Монастыре, т.е. с 1113 г., начал писать свою Летопись и продолжал до конца своей жизни, т.е. до 1115 г., а по мнению Шлецерову — до 1116 г. Но Татищев полагает только до 1094 г., потому-де, что 1093 год окончен у него набожным увещанием и словом Аминь. Миллер и Шлецер опровергают его мнение во-первых, тем, что не под одним только сим годом поставлен Аминь; а во-вторых, что первый продолжатель его Летописи Сильвестр, Игумен Выдубицкий, не мог сказать о себе при нашествии Половецкого Князя Боняка на Киев: и придоша на Монастырь, нам сущим почивающим по Келлиям, — а следовательно, Нестор писал-де еще в 1096 г. и продолжал о 1116 г., где уже Сильвестр прямо выставляет свое имя. Но в подлиннике списка Лаврентьевского, по сличению с Кенигсбергским, который при издании в сем месте, как и во многих других, испорчен и перемешан, ясно видно, что Нестор кончил писать свою Летопись 6618, т.е. 1110 г., а Сильвестр начал с 6619, т.е. 1111 г., а кончил 6624 или 1116 годом. Вот слова Сильвестровы: "Се аз, Игумен Сильвестр Свята Михаила, написах (и может быть, только списал) книги сии Летописец, надеясь от Бога милость прияти при (Великом) Князе Володимире, княжущу ему Кыеве (в Киеве), а мне в то время игуменящу (Игуменом бывшу) у Свята Михаила в 6624 Индикта 9 лет. и иже чтет книги сия, то буди ми в молитвах". Потом он, или кто другой начинает продолжение Летописи: в лето 6619 идоша весне на Половце Святополк Володимер, и проч. После Сильвестра, с 1116 года продолжал Несторову Летопись, по сказанию Татищева, Нифонт, Игумен Волынский (см. статью о Нифонте) и довел до 1157 года. После его неизвестный продолжал оную до 1203 года; а с того времени начинаются великие разности в Летописях и доказывают, что продолжатели были различные. Из них, по замечанию Татищева же, известны только по именам Симон, Епископ Володимирский, и Иоанн, Священник Новгородский. (См. статьи о них в своих местах.) Но доселе нигде не отыскалось еще ни Несторова, ни продолжателей его подлинника и, вероятно, все они давно потеряны, а остались только многочисленные с оных списки в разных Российских библиотеках. Из рукописных харатейных ныне нам известны Пушкинский, писанный во 2-й половине XIV века, Лаврентьевский — в 1377 г., бывший Троицкий XV века, сгоревший в Москве 1812 г.; а бумажные — Ипатьевский, Хлебниковский, Кенигсбергский, Ростовский и другие. Из них Радзивиловский, или Кенигсбергский, напечатан в С.-Петербурге 1767 г. в 4 долю листа. Однако весьма неисправно. Ибо, по предложению Миллера об издании оного, Президент Академии Наук Тауберт поручил сие дело Переводчику Ивану Баркову, совсем не способному к тому, и, как пишет Шлецер, позволил даже ему иное выпускать, прибавлять и древний язык переводить на новейший. Миллер не мог оспорить сего своевольства и отказался от всякого участия в издании сем, а Предисловие к оному сочинил Шлецер по предначертанию Тауберта. После Кенигсбергского списка издан Никоновский в С.-Петербурге 1767—1792 гг. в 8 частях; потом Новгородский первый в Москве 1781 г., Новгородский второй в С.-Петербурге 1786 г., Безымянный в Москве 1784 г., Софийский в С.-Петербурге 1796 г., одна только 1-я часть, и проч. Все в 4 д.л., кроме Новгородского второго. Другой Софийской 1820 и 1821 гг. в Москве 2 части. Историческое Общество начало было издавать Лаврентъевский список, однако, не кончило. Другое начало сего издания сделано в С.-Петербурге. А важнейшее издание Несторовой Летописи есть Шлецеров Сличенный Нестор, над составлением которого трудился сочинитель 40 лет. Он изъяснил в нем труднейшие места, сличив разные списки одни с другими, с Византийскими и средних веков Латинскими Историками, из которых почерпал Нестор. Почти все невразумительное в древней Несторовой Космографии сделалось теперь понятным по сличении Русских имен с Греческими и Латинскими, находящимися у Синкелла в Пасхальной Хронике, у Кедрина и у Западных Писателей. Ныне известно, что Нестор много заимствовал и из Летописи Архимандрита Георгия Амарталоса, Греческого Историка IX века, подлинником еще не изданного, но в Славянском переводе издавна известного. Первую часть своего Нестора, на Немецком языке напечатанную в 1802 г., Шлецер посвятил Государю Императору Александру I. Следующие 4 части потом выходили одна за другой, и последняя напечатана в 1809 г., все в Геттингене. Свод сей окончен Шлецером на Князе Ярополке. Сие полезное для нашей Истории сочинение переведено на Русский язык с некоторой только переменою порядка сочинителева. Ибо переводчик 1-ю и 2-ю части подлинника соединил вместе, из последней взяв только Вступление, и составил свою 1-ю, а остальное из 2-й части присоединив к 3 части подлинника, составил свою 2-ю, а из прочих составил свою третью. Перевода сего 1-я часть напечатана в С.-Петербурге 1809 г., 2-я — 1816 г., а 3-я — 1819 г., под заглавием Нестор.

Русские Летописи на древнеславянском языке сличенные, переведенные и объясненные Августом Людовиком Шлецером. Еще Байер и Миллер доказывали нам, что Преподобный Нестор много почерпал из Греческих Летописцев; а Шлецер обнаружил сие гораздо яснее приводами самых подлинников. Нельзя думать, чтобы все они при Несторе переведены уже были на Русский язык, и следовательно, Нестор читал их в подлинниках Греческих. Но где он сему языку научился, наверно неизвестно доныне. О путешествиях его в Грецию нигде не упоминается. Татищев под годом 1031 своей Истории от имени Летописателя, хотя говорит, что в Новгороде бе Ефрем, который нас учил Греческому языку, — но тогда Нестор еще не родился и, следовательно, не о нем сии слова разуметь должно. А под годом 1097 у Татищева же поставленные от имени Летописателя слова (если только это не вставка сторонняя): случилось мне тогда быть во Владимире, смотрения ради Училищ и наставления Учителей, — можно разуметь и о Несторе; потому что из самой Летописи его видно, что он был муж просвещенный в свое время. Но в Пушкинском списке сии слова приписаны какому-то Василию. Итак, следует положить, что Нестор Греческому языку научился в самом Киеве у Греческих Духовных, коих в первые века Российского Христианства там всегда было довольно. Притом сами Великие Князья от введения Христианской Веры в Русь начали немедленно пещись о просвещении своего народа. Владимир, по свидетельству Нестора, "нача поимати у нарочитыя Чади оти и даяти на учение книжное. А Ярослав собра писцы многи, и прелагаше от Грек на Словенское письмя и спасиша книги многи, ими же поучахуся вернии. Многие также Князья наши знали Греческий язык". Итак, просвещение уже до Нестора основалось в России. Посему он, хотя по иноческому смирению в Предисловии к Жизнеописанию Преп. Феодосия называет себя и неученым никоей же хитрости, но в молодых еще летах, вступивши в Монастырь, где всегда науки более держались, мог удобно приобресть знание языков; а читая иностранные книги, Греками привезенные, между которыми, конечно, довольно было и Исторических, мог получить охоту написать Историю своего Отечества на собственном языке, по примеру Византийцев. Сие доказывается тем, что он точно так начинает свой Времянник, как Византийские Историки, с Библейского Родословия; во многих даже местах, как доказывал Шлецер в своем Сличенном Несторе, он переписывал или переводил целые страницы из Греческих Летописей слово в слово, держался их порядка и временосчисления. Но, что замечательнее всего, писавши еще в XI веке, когда Европу всю покрывала тьма варварства, он не наполнял свою Летопись такими баснословиями о происхождении и Родоначальниках народов, как другие, после его бывшие Летописатели Северные. Правда, следуя Византийским Историкам, он начинает свою Летопись слишком общим народопроизводством от Столпотворения, и оттуда выводит потомками Славян, но, дошедши до описания Севера, вдруг открывает такие сведения о Северных народах, каких ни в одном до него Историке не находится. Он с точностью означает их жилища, отличает смежные и отдаленные от Славян народы, замечает их перехождения и соединения, и потом приступает особенно к Истории Северных Славян. Источники сих его сказаний нам неизвестны. Но он мог иметь какие-нибудь записки предков; многое узнал, как сам объявляет, от товарища своего, Монаха Яна, жившего 90 лет, умершего в 1106 г., и следовательно, родившегося в 1016 г., спустя год по смерти Великого Князя Владимира; а многому и сам был современник. Притом же он Историю своего народа ведет с небольшим только чрез 250 лет, и потому мог иметь еще довольно верные Предания. Верность его сказаний доказывается и тем, что хотя продолжатели и переписчики его Летописи инде прибавляли некоторые местные разных стран известия, до Нестора, может быть, не дошедшие; но из его собственных сказаний никогда не осмеливались ничего переменить, а разве от недоразумения, будучи не столько сведущи в иностранной словесности, как он, портили только собственные имена и названия, или сокращали и толковали по своему понятию, а чрез то вносили в Летопись много нелепого и превратного; существенно же повествуемое Нестором всегда оставалось, в ином только виде. Сами иностранцы отдали честь Нестору выписыванием из него в Истории свои многих известий и применением к своим народам, не могши найти ничего достовернее. Шлецер, искусный и разборчивый Историк и Критик, снесши его со всеми Северными Летописателями, нашел его единственным и настоящим Историком Русским. "Сей Русс, — говорит он, — в сравнении с позднейшими Шотландцами и Поляками, так превосходен, как иногда затмевающийся рассудок пред беспрестанной глупостью". Хотя началом своей Летописи он подражал Византийцам, но слог его повествования похож больше на Библейский, нежели на Византийский. Действующие у него лица говорят сами, как и в Ветхозаветных Исторических Книгах. Он часто вводит изречения Священного Писания, делает набожные или нравственные размышления вместо Философо-критических рассуждений, описывает знамения и чудеса. Больше сего не должно было и ожидать от Монаха, и особенно в те времена. То же самое находим мы и во всех Историях, писанных Духовными тех времен. Временосчисление у него начинается, по Кенигсбергскому списку, с 858 года, а по Лаврентьевскому — с 852 года, но сначала весьма сбивчиво и с пропусками многих лет. Может быть, сие произошло от ошибок и упущения переписчиков, — а с 879 г. он все описывает уже пространнее и точнее. Иностранцам с XVII только века стало известно имя сего нашего Летописателя. Гербиний и Берг ссылаются уже на него, а Лейбниц желал иметь список с его Летописи. Но потом родилась в 1752 г. погрешность в рассуждении Нестерова имени. Переводивший Нестерову Летопись, сокращенно напечатанную на Немецком языке в Миллеровом Собрании Российской Истории, не выразумев слов: Книга Летописец Черноризца Феодосиева Монастыря, принял слово "Феодосиева" за "Феодосия" и назвал его сим именем. От сего долго многие иностранцы называли его Феодосием, пока Миллер не объяснил ошибку в своих Ежемесячных Сочинениях, к пользе и увеселению служащих, на 1755 г. в месяце Апреле, при описании Жизни и Летописи Несторовой. К сей погрешности еще присоединились и другие, и, например, в Ехеровом Ученом Лексиконе, издания 1751 г., сказано, будто бы Нестор жил в 17-м столетии. Моллер в Описании своем Эстляндии и Лифляндии, изд. на Шведском языке 1756 г. не верит даже, чтобы когда-нибудь существовал Нестор, и проч. (См. у Шлецера.) Кроме Русской Летописи, Нестор, по общему мнению, писал Жития Преподобных Печерских, помещенные в 1-й части Патерика Печерского, напечатанного в 1-й раз в Киеве 1661 г. в лист, и потом многократно. Но Жизнеописания сии до нас дошли не в таком виде, в каковом они вышли из-под пера его. Потому что о самом Несторе упоминается в них уже в третьем лице. В Предисловии к Патерику сказано, что подлинник потерялся во время военных смятений; а сохранил их нам Симон, Епископ Володимирский и Суздальский, выбрав из них только достопамятнейшее. Не

можно так же решить верно, прежде или после своей Летописи писал

Нестор сии Жизнеописания. Шлецер полагает, что прежде; а Татищев

говорит, что после; но тот и другой говорят сие для подтверждения

каждый своего мнения в рассуждении времени окончания Летописи его.

Напротив того, один Член Общества Истории и Древностей Российских

доказывает, что Нестор не писал особого Патерика, а Жизнеописания

в Патерике, ему приписываемые, включил в свою Летопись, из коей

они потомками перенесены в Патерик. (См. Записки и Труды Общества

Истор. и Древн. Российск. Часть 1. стр. 53 и след.) В Предисловии

к Жизнеописанию Препод. Феодосия по рукописным Патерикам сам Нестор

о себе говорит: исперва писавшу ми о Житии и о погублении, и о чудех

Святою Блаженною Страстотерпцю Бориса и Глеба и понудихся на другое

исповедание (т.е. Жизнеописание Феодосиево) прийти. Но сии слова

в печатном Патерике пропущены, и Жизнеописание тех Князей, сочиненное

Нестором, доныне еще не издано, а есть оно между рукописями в библиотеке

покойного Канцлера Графа Н.П. Румянцева. В конце сего списка именно

написано: сеже яз Нестер грешный о Житии и погублении и о чудех

сех Святою и Блаженною Страстотерпцю сею опасне ведущих исписах

я, другая сам сведый, от многих мало вписав, да почитающе славят

Бога. Молю же вы и почитающе, да любве ради Божие вспоминайте мя

и глаголете: Боже Молитва Преблаженною Страстотерпцу Бориса и Глеба

очисти грехи списавшего си, негли вы оставление грехов получите

благодатию и щедротами и человеколюбием Господа Нашего Иисуса Христа,

с ним же Отцу Слава купно с Святым Духом ныне и присно. — Замечательно,

что сочинитель Жития Благоверных Князей сих, помещенного в Степенных

Книгах, пользовался и сим Нестеровым сочинением, но дополнял и из

других. |

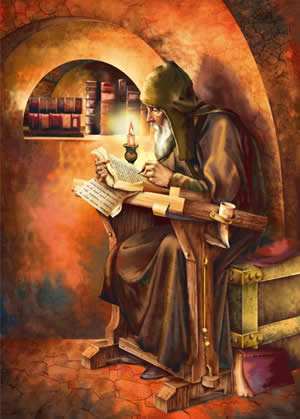

Нестор-летописец Виктор Васнецов, 1885-1893 Бумага, акварель |

Васнецов

В.М. В начале 1885 года Виктор Михайлович Васнецов получает от А.В. Прахова приглашение принять участие в росписи только что построенного Владимирского собора в Киеве. Не сразу, но свое согласие художник дает. У него уже есть опыт - абрамцевская церковь Спаса, эпические полотна. Все это позволяет ему обратиться к росписи больших стен, созданию монументально-декоративного пространства. Верующий человек, в работе для церкви он начинает видеть свое настоящее призвание. В огромном Владимирском соборе Васнецову надо было расписать главный неф и апсиду. Отразить самые основные сюжеты Ветхого и Нового заветов, изобразить русских исторических деятелей, причисленных к лику святых, украсить своды орнаментами. Основной идеей программы, разработанной Адрианом Праховым для внутренней отделки Владимирского собора, посвященного 900-летию крещения Руси, было осмысление религиозной истории России, ее включенности через Византию во всемирную историю культуры. Более десяти лет трудился Васнецов над росписью в соборе. Сам по себе факт столь грандиозной работы впечатляющ (около 400 эскизов, непосредственно стенопись при участии помощников - свыше 2000 кв. м), не имеет равных в русском искусстве всего XIX века. Он вложил в эту работу всю страсть и "тревогу" своей души, в ней он попытался воплотить свой эстетический идеал создания искусства большого стиля, вернувшегося из замкнутого мира коллекций и музеев туда, где оно может служить массе простых людей в их повседневной жизни. Работая над воплощением образов князей Владимира, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Михаила Черниговского, Михаила Тверского, княгини Ольги, летописца Нестора, иконописца Алипия и многих, многих других, художник продолжил свои размышления об историческом прошлом Руси. Воинами, отстаивающими независимость родной земли, представлены облаченные в тяжелые доспехи Андрей Боголюбский и Александр Невский. Успех васнецовских росписей был огромен. Им была посвящена небывалая по многочисленности литература - исследования, статьи, заметки. В них видели начало возрождения русского религиозного искусства, а в Васнецове - "гениального провозвестника нового направления в религиозной живописи". Они приобрели необыкновенную популярность и повторялись в конце XIX - начале XX века во множестве храмов в России. Анализируя вклад Васнецова в решение новых живописных задач, художественный критик Сергей Маковский отмечал следующее. «Новый дух прорывается везде в образах Васнецова. Он перетолковал художественные традиции по-своему со всей непокорностью самостоятельного таланта; совершил волшебство – узкие рамки школьной иконописи, мертвенной иконописи, как мертвенно все, что неподвижно веками, расширились. Открылись новые пути, невиданные области для религиозного воображения. Византийская живопись была до сих пор строго церковной, в ней царило одно настроение беспрерывной отвлеченности. Васнецов, соединив народный сказочный элемент с древними формами, вдохнул в византийское искусство новую жизнь. Наш народ – сказочник по натуре; он проникнут суеверием преданий и легенд, стремлением к чудесному. Глядя на образа Васнецова, понимаешь связь между русской сказкой и русской верой... Сделанная им попытка, попытка связать народно-фантастический элемент с церковным каноном, во всяком случае – интересное художественное явление. Васнецов действительно «расширил» рамки школьной иконописи, показал возможность «новых путей» для декоративного храмового искусства. Но он не справился с задачей». Васнецов, страстно искавший эстетический и нравственный идеал в национальном характере русского народа, в его духовных традициях, сумел пронести свой "символ веры" через все творчество, настойчиво внедряя его в сознание современного общества, в окружающую жизнь. Он находил живой отклик у своих современников. Его называли "первопроходцем". И как первооткрыватель, творчество которого является переходным, сочетающим в себе разные элементы, Васнецов вызывал у современников противоречивые чувства и оценки - недоумение и восторг, резкую критику и преклонение, но он никогда и никого не оставлял равнодушным, всегда был предметом размышлений и споров. "Ваше творчество, - писал ему известный деятель "Мира искусства" Сергей Дягилев, - и оценка его уже много лет - самое тревожное, самое жгучее и самое нерешенное место в спорах нашего кружка". И он же говорил художнику: "Из всего поколения наших отцов Вы ближе к нам, чем все остальные..." Мы не найдем другого художника, который был бы близок представителям самых противоположных эстетических течений, но каждому близок какой-то особой гранью своего творчества и никому не близок полностью, до конца. Одни отдавали ему дань как "типисту" и видели его силу в жанровой живописи, другие ценили более всего его обращение к народному эпосу и сказке, третьи его главный вклад в развитие русского искусства видели в его роли "провозвестника нового направления в религиозной живописи", четвертые - в том, что "он первый из художников вновь обратился к украшению жизни". Но для всех деятелей русской культуры, размышлявших о путях развития национального искусства, Васнецов был одной из ключевых фигур в процессе перехода от эпохи передвижничества к искусству начала XX века и, конечно же, одним из главных деятелей русской художественной культуры XIX века. "Десятки русских выдающихся художников, - писал в 1916 году Михаил Нестеров, - берут свое начало из национального источника - таланта Виктора Васнецова". |

|

В

иконах Васнецова нашли выражение сердечная теплота ("Прокопий

Устюжский", "Сергий Радонежский"), духовная мудрость ("Нестор летописец", "Алипий иконописец"), отвага и стойкость ("Андрей Боголюбский", "Княгиня Ольга"), качества, характерные именно для русских святых. Для усиления монументальности композиции художник практически отказался от оглавных и поясных изображений и представил фигуры в рост с предельно заниженной линией горизонта. Виктория Гусакова |

||

|

|

| Copyright

© 2004 ABC-people.com Design and conception BeStudio © 2010-2017 |